現在、テレワークなどの働き方の変化や、web会議、ネットや動画配信の発達などに伴い、以前までに比べて事務所内や家などでもその機会が増えると同時に、様々な場所で防音に対する意識が強くなったと実感します。

防音ブースもそのうちの一つで、防音に対する意識の向上により周囲の音を遮る、周囲に発する音を抑制するといった効果から会社のオフィスや自宅、駅構内など幅広い場所で使われるようになり、ここ数年で様々なタイプの防音ブースが出てきました。

しかし、ブースの種類が多くなってきたことで、どのブースがどの目的に適しているのかわからず、検討するのが難しくなったのも事実です。

本日はそんな防音ブースについての基本知識、選び方とおすすめの商品について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。

内外の騒音を遮断・吸収して防音対策ができる設備です。大体の防音ブースは箱型で作られていることから、防音ボックスとも呼ばれます。

一般的な特徴としては、空間を密閉、もしくはその一部を塞ぐことで音を遮断し、吸音材を用いて音の拡散や反射を抑えることで、音を小さくするような設計になっています。

デスクの上に置いて使えるようなコンパクトなものや、電話ボックスのように中に入って使用するものなど目的に応じて様々な種類から選ぶことができ、本格的な防音室などの設備が無くても騒音トラブルを防げることから、web会議や動画配信、楽器の演奏など現在様々な用途で使用されています。

防音ブースを選ぶ際、適切に周囲への音を抑制できるものでないと導入する意味がなくなってしまいます。

そこで防音性能を高める際に大切な「吸音」と「遮音」の違いについて理解しておく必要があります。

遮音:硬い壁や板などで音を遮ることで、外へ音が漏れないようにする方法であり、最も基本的な防音方法

吸音:音を吸収することで音の反射を防ぎ、音が室外に漏れることを防いだり、音を発している室内における音の反響を抑える方法

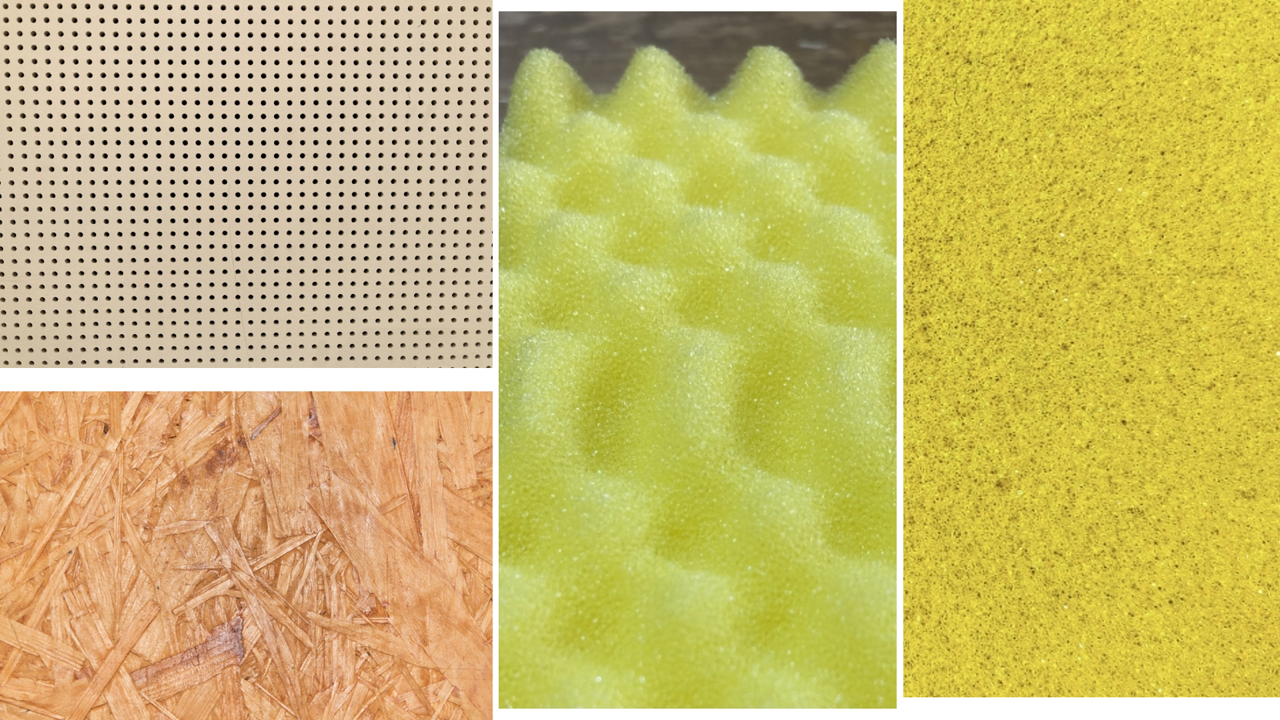

吸音には柔らかいものが向いており、遮音には硬い素材が向いています。

遮音に適している素材としては、部屋の壁として用いられるようなコンクリートや、事務所のパーティションで使用されるアルミ、スチールなどの素材になります。

遮音性能は高いため、事務所の会議室を新しく作るというような場面では必要になってきますが、重量があるだけでなく費用も高めになります。

吸音材としてよく用いられるのはグラスウールやウレタンスポンジ材といった素材で、ホームセンターやネット通販で簡単に手に入ります。

吸音の効果は音を吸収して小さくするだけでなく、音の反響を抑えるため、相手方にクリアな声を届けられるといった効果もあり、web会議や歌のレコーディング時などにおすすめです。

吸音材を使用する際の注意事項として、ホームセンターで買ったような柔らかい吸音材のみを設置するだけだと音が反射せず、外に漏れだしてしまうので注意が必要です。

そのため、防音をする際は遮音対策を基本として考えながら、適切な吸音対策を組み合わせることで、効率の良い防音効果を発揮することを覚えておきましょう。

防音ブースを選ぶ際に一番重要な要素は、周囲が気になるような音を適切に抑制できるかという点です。

例えばそれほど周囲に影響を与えていないのに、高性能かつ高額の防音ブースを買うのはコスト面を考えた場合もったいないです。

そこで、周囲が気にならない程度の音まで抑えることができる適切な防音ブースを選択するために、騒音レベルについてみていきましょう。

騒音レベル表

( 出典:『騒音値の基準と目安』 ソーチョー(日本騒音調査) )

同じ事務所の中やオープンスペースなど遮るものがない場所だと考えた場合、人は50㏈ほどの音までは気にならずに作業を行うことができますが、60㏈くらいの音からうるさいと感じるようになります。

そのため、近くの会話や電話の声などはweb会議や集中作業を妨げる大きな要因となってしまいます。表を参照した場合、電話の声や会話が多い事務所内では-20㏈以上の防音効果があればある程度気にならない空間になるため、そこまで音を抑制できる防音ブースを選ぶようにしましょう。

部屋の中から外部に漏れる音を抑制しようと考えた場合、壁と外部までの距離とが合わさり平均-20㏈ほど音を抑制できるため、ある程度の音なら気になりませんが、楽器類の演奏を行う場合は通常の壁だけでは音を抑制するのは難しいため、防音ブースに加え部屋の吸音と遮音を意識し、漏れる音を小さくするように心がけましょう。

また、隣の部屋のすぐ横などの場合、-20㏈も音を抑制できない場合もあります。音を鳴らす場所によってどのくらいの防音対策をする必要があるのかもきちんと確認しましょう。

自分の環境がどのくらいの音を発しているのか気になる方は、騒音測定器で一度自身の環境を測定してみるのもよいでしょう。

騒音測定器は簡易的なものなら無料のアプリ等もあるため、ぜひ一度確認してみてください。

集中できる環境の構築や情報漏洩の防止など、防音ブースの導入により得られるメリットには様々なものがあります。

この章では、防音ブースを取り入れることによって得られる具体的なメリットについてご紹介します。

防音ブースの最大の特徴でかつメリットと言えるのは、「防音性」です。周囲の音・視線を遮断することによって、集中力が増して作業効率の向上が期待できます。重ねて、防音ブースへ移動すれば、今は集中して作業がしたいことを周りの人に対して意思表示できるメリットもあります。

騒がしい環境であればあるほど、Web会議をする際には周りの話す声や雑音は気になってくるものです。防音ブースを使用するとこうした要素の排除が可能なため、自身だけでなく会議をする相手に対しても、集中ができる環境を整えることができます。

昨今、会社間のやり取りだけでなく、純粋な個人同士の通話・Web会議などでのやり取りも個人情報漏洩防止・プライバシーの観点から外部への情報流出を防ぐために、対策を講じることがマナーとなりつつあります。

そうした中で防音ブースを設置すれば、外部の人に聞かれることなく個人的な話なども含めて安心してWeb会議や通話が可能になります。

テレワーク普及により、社内外を問わずWeb会議が必須なものとなってきています。

Web会議へ参加する社員増加に合わせて会議室を新たに作るのは難しいでしょうが、防音ブースの設置によって、比較的簡易に会議スペース増設ができます。

「防音」をする上ではほかにも、防音室を工事で作るといった方法があります。防音室を作る場合と比べると以下のようなデメリットが発生することがあります。

・適切な空調設備がなければ暑くなる。

・暑さの防止のためにしっかりとした空調を用意すると逆にうるさくなる場合がある。

・適切な場所に置かなければ、ほかの人の邪魔になることがある。

ただ、こうしたデメリットの数々は導入する防音ブースの種類を変えたり、適切な対策を取ることで簡単に解決することがあります。

むしろ、防音室を新たに工事をして作る場合は、さらなる予算を要求されることがあります。

防音室と比べれば、設置するだけで済む防音ブースは安い価格で購入できる意味でもよいといえるでしょう。

自室を防音ブースにする場合、あるいは自室の中に防音ブースを作る場合、以下の建材料を用意して作る必要があります。

・吸音材

⇒ポリウレタンマット・ロック/グラスウール・ポリエステル繊維など

・隙間テープ(吸音材の張り合わせ用・材の隙間埋め用)

・防音カーペット(下にものを落とした時のため)

※ボックスにする場合:木材の骨組みやプラスチック板などが必要な場合も

こうした材料をホームセンターや通販などを通して購入したうえで、自身の部屋内で組み立てて防音ブースを作る必要があります。

購入するよりもはるかに安く作れる一方で、自作の防音ブースを作る上では、

・そもそもブースを作るのに、騒音が出る。

・完成したとしても、本当に防音効果が出てくるかが不透明。

・自作する際に自室を傷つけてしまう恐れがある

・空調をしっかりしなければ前述した「暑さ」の問題が出てくる

といったような、デメリットが存在します。

したがって、専門的な知識や技術がないようであれば、自作するよりもすでに製品化されているものを買う方があらゆる面でちょうどいいといえるでしょう。

周囲への音を抑制する方法や騒音レベルについてここまで記載してきましたが、ここからは防音ブースの種類と選び方について説明していきます。

防音ブースは人がすっぽり収まる大型のタイプと、声の抑制のみを目的とした小型のタイプの2つに大きく分けることができます。

大型の場合は一人で集中して作業を行いたい場合や、周囲の音を大きく抑制したい場合、スペースにゆとりがある場合などに利用されます。

小型の場合は手軽に防音スペースを設置したい場合や、少しだけ周囲への音に気を使いたい場合、スペースにゆとりがない場合などに利用されます。

机の上などに置くタイプのブースです。

後ろ以外の3方向を囲っている場合が多い。

主に吸音素材で作られており、ちょっとしたweb会議などの音が周囲に与える影響を少なくするための吸音効果に重きを置いたブースになります。

机の上に置き、上半身にすっぽり入るような形で被せて使用するボックスタイプのブースです。

後ろへの声まで抑制できるようになっているため吸音効果は高いですが、すっぽりと覆われているため少し圧迫感があります。

一般的に会社の事務所や駅構内などにおいてあるような、大きなボックスタイプのブースです。

集中作業や騒音が気になるオープンスペースでのweb会議や電話での打ち合わせなどで利用され、長時間内部にいた場合でも快適に過ごせるような設計になっております。

送られてきた部品を自分で組み立てて使用するタイプのブースです。

手軽に組み立てることができるよう簡易的に設計されており、マジックテープでくっつくものや、付属のドライバー一本で簡単に組み立てられるようなものなど、使用者に負担をかけないように工夫がなされている製品が多いです。

吸音効果のあるパーティションなどで囲われたタイプのブースです。

天井部分や入口部分が開いているため、音の抑制効果は天井部分を覆っているブースに比べて劣りますが、吸音素材で囲ってあるため、大声などの騒音レベルの高い音でなければ音を抑制することが可能です。

また、密閉空間にはしたくないが、小型ブースだとweb会議時に周囲が気になるといった場合などに利用されます。

防音ブースを選ぶ際は、使用する「用途」によっても気を付けるべきポイントがいくつかあります。

音の大きい機器を使用する際にその音を抑えるための防音ブースを考えられている場合は、しっかり密閉がされて外部に音が漏れない種類のブースを使用するといいでしょう。室外機を例に挙げるなら、基本的な運転音は80dBほどのため、これを45dB以下まで抑えられるものを選ぶとよいでしょう。室外機の機器ごとで音の大きさには差が存在するため、騒音計を用いて発生音が何dBなのかを計測すると正確と言えます。

ピアノまたはフルートといった楽器の演奏時に利用する場合は、部屋のように中に入った上で演奏が可能なタイプの防音ブースを使用するのが良いでしょう。曲のレコーディングをする場合は頭部・マイクをしっかりと覆えるタイプの防音ブースを利用するのがいいでしょう。バイオリンやギター等楽器の騒音量は90~100dB程度のため、45dB以下へ抑えるためには55~40dB程度まで着実に防音できるものを選ぶとよいでしょう。

防音ブースを利用・設置する際はいくつか気を付けるべきポイントがあります。

防音ブースを自分以外の他の人も使う場合、ルールやマナーを決めておくことは重要です。

というのも、もしそうした規則がなければ勝手に何時間も他の人が防音ブースを利用して、自分はなにも使えないといった事態が起きかねないからです。

ルールとして制定すべき項目としては以下のようなものがあります。

・防音ブースを利用する時間

・飲食の可否

・利用予約をする制度を設ける

・緊急要件以外は話しかけないルールをつくる

上記以外にも、自身や他の人の利用状況に合わせてルールを作っていくとよいでしょう。

「防音ブース」とは言え、実際に防音できているかどうかはわからないものです。

自分では防音できているつもりでも、隣人や近くで作業している人からすると実はうるさく感じていたりすることもあります。

果たして本当に防音できているかを、使用する機器のなる音と同じくらいの音量でステレオ機器を鳴らしつつ、近くの場所から聞いてみたりして対策をすると万全と言えるでしょう。

ひょっとしたら、実はそこまで防音・遮音できていないということもあるかもしれません。

防音ブースの広さには限りがあります。

仮にエレキギターをブースの中で演奏するとしたら、ギターアンプが大きかったら防音ブースに入りきらない可能性も出てきます。

もちろんそれ以外にも、防音ブースに機器が入っても、実際自分が入れるスペースとしては空きがないなどのトラブルが発生することがあります。

防音ブースを導入する際には、自分の使用用途を考えて広さが十分にあるかどうかをしっかり考慮したうえで導入をするとよいでしょう。

防音ブースも「消耗品」の一つと言えます。適切にメンテナンスを行っていない場合、故障へつながったり、機能低下の原因になる恐れもあります。点検を定期的に行いつつ、必要に応じメンテナンスを実施して適切に管理していくことが重要です。

ここからは防音ブースのおすすめ商品について紹介していきます。

バルテック製の一人用ブース

ドアを閉めることにより、約-20㏈の効果を発揮。一人で集中してweb会議や作業を行いたい場合に適しています。

同価格帯の中では一番と言えるほどの強度と重厚感があり、様々な目的で使用されています。

メーカー標準価格:248,000円~

遮音ブース: EDOブース VALTEC

防音ブース内部は吸音ウレタンを使用し、上部はweb会議での顔写りを考慮し透過性のある素材を使用。特に前方と側面への音漏れを防止することができ、周囲へ影響を与えません。

メーカー標準価格:76,200円

QUNON(キュノン) コクヨ

吸音効果の高いパネル(YURT)を使用した防音ブース。

パネル表面のクッション吸音層は音の反射を抑えるだけでなく、音を内部に取り込んだ後吸収する効果があります。

上部の傾斜パネルは天井から伝う音を軽減し、防音ブース内に静けさをもたらします。

メーカー標準価格:648,200円

YURT(ユルト) イナバインターナショナル

半個室タイプのブース

前方と側面の3方向だけでなく、座席後方部にも仕切りがあることで後方への音漏れを軽減します。

また、オプションの吸音パネルを取り付けることで、更に吸音効果を高めることができます。

メーカー標準価格:408,910円~

Bresta(ブレスタ) オカムラ

ドア部分にウレタンを使用し、室内側を有孔仕様にすることで、内部からの声が漏れにくく、吸音効果を高めています。

高い吸音効果に加え、内部環境にもこだわっており、リラックスして作業に臨めるような設計になっています。

メーカー標準価格:960,000円~

Biz Break(ビズブレイク) イナバインターナショナル

防音についての知識をふまえた上で適切な防音ブースを選択することで、オフィス内に使い勝手の良いスペースを生み出すことができます。

ぜひこの記事を参考に防音ブースを選定してみましょう。

オフィス空間デザインでは、防音ブースを含むオフィス家具全般についてのご相談を承っております。

経験豊富なスタッフが柔軟に対応致しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

2023年4月27日 11:30 AM | カテゴリー: EDOブース, お役立ち情報, オフィス家具, スタッフブログ, 集中ブース | タグ: 防音ブース